|

リレーコラム:若手デザイナーの眼差し リレーコラム:若手デザイナーの眼差し

第131回 赤木亮介/空間・プロダクトデザイナー

このコラムページでは、若手デザイナーの皆さんの声をどんどん紹介いたします。作品が放つメッセージだけではない、若手デザイナーの想いや目指すところなどを、ご自身の言葉で語っていただきます。

●インテリア、プロダクト、建築

上京して約10年。インテリアデザイン事務所、プロダクトデザイン事務所でのインターン、建築設計事務所に勤めた。そんな紆余曲折な経歴に少し悩んでいた時期もあった。

しかし勤めていた建築事務所で、その悩みは払拭されることとなった。そこでは建築というスケール感でありながら1/1の部分的なモックアップで納まりの検討を重ね、ネジ1本でさえ何を使うかを考える。他の人がどのように使うのか、本当に必要で根拠に基づいたデザインなのか。周囲の環境や人々にどう影響を与えるのか。など一貫した方針であった。

また過去を振り返るとインテリアデザイン、プロダクトデザインという細分化がされておらず、Alvar Aalto(アルヴァ・アアルト)やMarcel Breuer(マルセル・ブロイヤー)、Jean Prouve(ジャン・プルーヴェ)など建築以外でも、さまざまなジャンルで創作活動をするのが当たり前だった。

そんな建築事務所での経験や気づきが僕の固定観念をことごとく壊していってくれた。そしてどのような職業であろうと、モノづくりに対するプロセスや思想には多くの共通点が存在しており、建築はプロダクトデザインの集合体であり、プロダクトデザインを行うことは建築を作るようなものだと純粋に考えられるようになった。

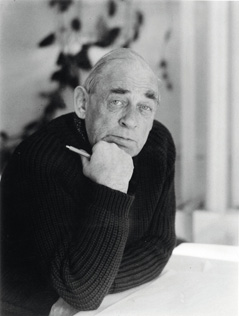

▲建築家であり数多くのプロダクトもデザインしているAlvar Aalto(アルヴァ・アアルト)氏。 ▲建築家であり数多くのプロダクトもデザインしているAlvar Aalto(アルヴァ・アアルト)氏。

|

|

|

|

|

●座具コンペ

兵庫県神戸市が管理している東遊園地という名称の公園がある。敷地内には阪神淡路大震災の関連モニュメントが設置されているなど、神戸市民にとても大切にされている場所である。

その公園のリニューアルにともない「東遊園地の座具製作コンペティション」という公募のデザインコンペが行われた。僕は椅子ではなく「座具」という言葉をテーマとして掲げている点にとても共感を覚えた。そこで、将来性や柔軟性も考慮し、仮設足場などで使用される単管と同じ太さのパイプで構成された座具を提案した。

公園の利用者が簡易的な腰掛として座ることを前提とし、運営側はイベント時に看板やテーブルの架台として使うことが可能なデザインとなっている。数台を並べて配置すると柵のように小さな区画が形成され、利用者によっていろいろな形で並べられた座具が点在することで、リニューアルした東遊園地の新たなランドスケープとして取り入れられるよう考えた。

▲48.6。Ph:Tomohiko Ogihara。(クリックで拡大) ▲48.6。Ph:Tomohiko Ogihara。(クリックで拡大)

|

|

▲東遊園地でのランドスケープとしてのイメージ。(クリックで拡大) ▲東遊園地でのランドスケープとしてのイメージ。(クリックで拡大)

|

|

▲単管の既製品パーツによる拡張性のパターン。(クリックで拡大) ▲単管の既製品パーツによる拡張性のパターン。(クリックで拡大)

|

●全体を展示として捉える

シュリンクラベルの日本一のシェアを誇る株式会社フジシールインターナショナルと薄膜の技術メーカーであるクルツジャパン株式会社。両社が4名のグラフィックデザイナーとともに、これからのパッケージに求められる新たな価値を提案した「パッケージング・インクルージョン」という展示会が開催された。

僕は展示会の会場構成を担当させていただいた。しかし企画段階ではプロトタイプの開発を行っている最中で、直前になるまで展示物が未確定であった。そこで唯一決められていた、両社の素材と技術を使うという条件を会場構成にも取り入れ、展示台の脚部にクルツの箔を巻きつけた紙管を活用。数本をフジシールのシュリンク技術で包装することで強度を生み出し、展示什器として配置する構成とした。

素材、展示作品、会場の3つの要素に共通点を持たせることで、展示会としても一体感を生み出し、来場者へ製造背景や作品のプロセスに興味を持ってもらえるような空間構成となった。

▲パッケージング・インクルージョン。Ph:Daisuke Ohki。(クリックで拡大) ▲パッケージング・インクルージョン。Ph:Daisuke Ohki。(クリックで拡大)

|

|

▲パッケージング・インクルージョン。Ph:Daisuke Ohki。(クリックで拡大) ▲パッケージング・インクルージョン。Ph:Daisuke Ohki。(クリックで拡大)

|

|

▲箔を巻いた紙管をシュリンクした什器の脚部。Ph:Daisuke Ohki。(クリックで拡大) ▲箔を巻いた紙管をシュリンクした什器の脚部。Ph:Daisuke Ohki。(クリックで拡大)

|

●想定外を楽しむ

デザインするとき、デザイナーはそのモノをどのように使うか、どう処理するかを明確に設定しようとする。

しかし街中では、花壇を腰掛として、ガードレールはハイチェアとして、公園のベンチは昼寝の簡易ベッド、電信柱は掲示板、空き缶は灰皿へと本来の機能とは別の「想定外」に遭遇することが多い。間違った使い方は事故や怪我のリスクを伴うので、それをすべて容認するというわけではない。しかし人によってモノに対する認識が変化している点はとても興味深く、想定されていない使用方法や不測の事態をきっかけに、自分では考えつかない新たな発想へと昇華される場合もあると感じる。

そんな想定外な出来事をも楽しみながら、発想の種として取り入れ、自分ではない誰かのために喜んでもらえるモノづくりを続けていきたい。

赤木亮介(Akagi Ryosuke):神戸芸術工科大学デザイン学部プロダクトデザイン学科卒業。2021年よりフリーランスとして空間設計を軸に、空間とプロダクトデザインの双方の領域を横断して活動。

http://ryosukeakagi.com/

2023年3月17日更新。次回は池内宏行さんの予定です。

|