|

「神」といわれて、正直困った。

ふだん自分が関わっているプロダクトデザインは理性的な行為であって、ものを成立させる要件を1つひとつ意識してコントロールしていくことだと思っている。アイデアを数値化、データ化することで製法や工法、使用感や安全性、価格も予測でき、一定量を生産でき、さらに再現も改良も可能にすることが特に量産品におけるデザインの基本思想だろう。自然素材や手仕事のような数値化しづらい要素であっても、その振り幅も含めてコントロールと言える。

だからだろうか、精度の高いデザインほど細部に宿るのは神というよりも人の英知のように感じる。ハッと思えるプロダクトや建築などは細かなところまでアイデアと経験と技術が積み重ねられており、時として信じられないほど研ぎ澄まされることがあるのを知っている。ただその鮮やかな精度に、どうしても神よりも人の姿が浮かんでしまうのである。

●フィクションの中のデザイン

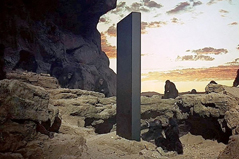

やや反則気味ではあるが、少し視点をずらしてフィクションの世界を思い浮かべてみた。映画の中で出会うデザインだ。中でも強く印象に残るのがスタンリー・キューブリック監督作品「2001年宇宙の旅」に現れる黒い板、モノリスである。1:4:9の平方数の比率の金属のような質感の直方体で、エッジはピシッと立っている。表面はなめらかでややマット系、砂漠の中に置かれても月の中に埋められてもキズ1つなく直立している。重そうにも見えるが質量は不明。特に印象的な冒頭のシーンでは猿人や荒廃した砂漠との対比も相まって完璧な立体物としての存在が強調されている。

映画の内容には踏み込まないがある意味究極とも呼べる存在が作り上げたという設定とのこと、フィクションとはいえ神に近い存在が作ったプロダクトだという点も面白い。

近年ではクリストファー・ノーラン監督作品「インターステラー」の中に登場するロボットが、モノリスへのオマージュもあるのか、やはり鈍い黒色をしたシンプルな直方体がベースデザインとなって活躍している。こちらはより人に近い存在であるにもかかわらず求められる機能に対して合理的なのかいまいち判断つかない姿に複雑な構造と機構を持つ。文字通り変幻自在に主人公たちを数々の危機から救い、四角い物体が人と信頼関係を築く姿が描かれている。

●JUDD

もしモノリスが現実の世界にあるとしたら、ドナルド・ジャッドの作品群は近い存在と言えるのではないか。椅子をはじめとする家具のシリーズを初めて知った時は、当時学生だった自分には相当な衝撃だった。人体の拡張としての椅子、建築の一部としての椅子、あるいは権力の象徴としての椅子。それらの文脈とは切り離された、ただ純粋な立体物のように感じた。

砂漠に突然現れたモノリスのように異質であり、未来的でもあり、同時にどこまでもプリミティブ。作家本人の意思に反してミニマリズムな表現と言えるのだが決して退屈ではなくむしろ鋭さがある。その場に存在することで意味を生む、人と場とものの関係性を気づかせてくれた作品でもあった。

●「完璧」な形態

数学者や物理学者は完璧な数式に美を見出すという。同じように純粋な立体物は数学的に完成されているため、余剰となるものが介在しないからこそ美、あるいは神のようなものを感じるのも当然なのかもしれない。

一方で、現実の物づくりに極限までのシンプルさを追求すると想像以上に複雑な工程を経ないと実現できないことが往々にしてあり、それだけ論理上の存在、あるいは非現実性も内包した存在と捉えることもできる。それでもその完璧さ故に人を惑わせる力があり、そのような立体を目の当たりにすると、画家アルブレヒト・デューラーの「メランコリアⅠ」に描かれているように、対峙して新しい何かを挑もうとするのかもしれない。

(2020年12月10日更新)

|

|

▲スタンリー・キューブリック「2001年宇宙の旅」(1968年)より

▲クリストファー・ノーラン「インターステラー」(2014年)より

▲ドナルド・ジャッドの作品より。(クリックで拡大)

▲アルブレヒト・デューラーの「メランコリアⅠ」。Wikiより引用

|